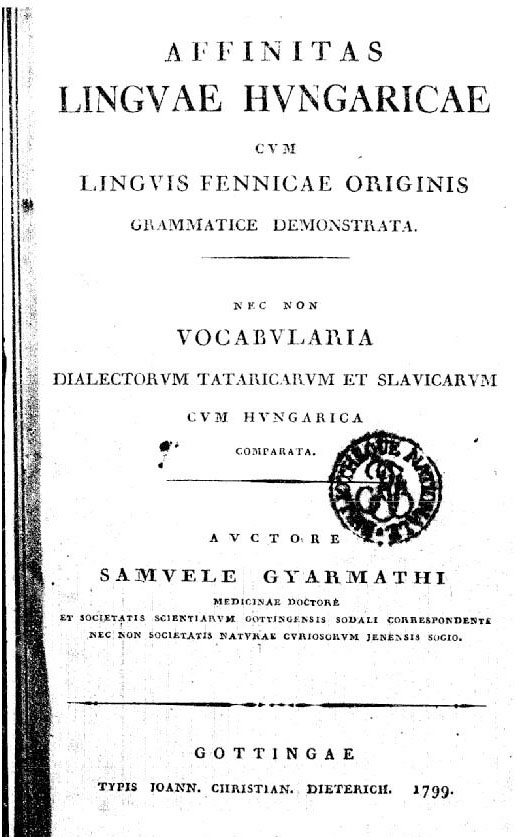

En 1799 Paraît à Göttingen, célèbre ville universitaire du duché de Hanovre, un ouvrage en latin intitulé « Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammatice demonstrata », qui a pour ambition d’expliquer par la grammaire comparée l’origine finno-ougrienne de la langue hongroise, et dont la deuxième partie est consacrée à la langue estonienne.

Venant après la « Demonstratio idioma hungarorum et lapponum idem esse » de János Sajnovics, parue à Copenhague en 1770, ce livre est un véritable pavé dans la mare des légendes et des contes de fées dont s’est nourrie jusque là la « tradition hunnique » hongroise. Il n’est pas exagéré de dire qu’il fait dans la classe intellectuelle l’effet d’une bombe. La vague de protestations indignées qu’il soulève en son sein, comme avant lui l’avait fait celui de Sajnovics, montre assez à quel point l’opinion publique hongroise de l’époque n’est pas préparée à reconnaître une parenté linguistique, pourtant indéniable, qui la dérange si fort dans ses certitudes séculaires.

Sámuel Gyarmathi

L’auteur de ce très sérieux travail de grammaire comparée, qui passe soudain auprès de ses compatriotes pour un dangereux incendiaire, se nomme Sámuel Gyarmathi. C’est un médecin transylvain, né à Kolozsvár (Cluj) le 15 juillet 1751, qui depuis des années porte infiniment plus d’intérêt à la question des origines de sa nation qu’à un art médical encore dans l’enfance, dont il s’est vite éloigné.

Après des études secondaires dans sa ville natale puis au Collège protestant de Nagyenyed (Aiud), il est parti en 1776 à Vienne avec une bourse du gouvernement de la principauté de Transylvanie pour y étudier la médecine. Six ans plus tard, en 1782, il est rentré chez lui avec le titre de docteur. Mais dès cette époque il a préféré écrire des articles dans les journaux, fréquenter les théâtres comme souffleur et expérimenter les premiers ballons à air chaud que les frères Montgolfier venaient de réaliser deux ans auparavant, plutôt que de pratiquer régulièrement son art et de soigner les malades. Il est de la sorte le premier en date des aéronautes hongrois et parmi les tout premiers pionniers de l’aérostation. Ce n’est pourtant pas cette science nouvelle qui le rendra célèbre. Ayant réussi à décrocher le poste de médecin-chef du comitat Hunyad (Hunedoara), qui est pour lui une sinécure, il peut désormais se consacrer à sa vraie passion qui est la langue hongroise. Il écrit une grammaire raisonnée en deux gros volumes, « Okoskodva tanitó magyar nyelvmester », la première du genre, qui sort de presse en 1794 et lui vaut la renommée dans les milieux littéraires et patriotiques. Sous l’effet des « Lumières » et de l’« Aufklärung », la Hongrie est entrée depuis peu, en effet, dans une phase de renouveau qui ne tardera pas à se traduire par le « Réveil national » et la réforme de la langue (Nyelvújítás). En attendant ces développements à venir, Gyarmathi entre, pour des raisons de commodité personnelle, au service du plus puissant magnat protestant de Transylvanie, le comte Gergely Bethlen, en qualité de médecin personnel. Toutefois, comme tout le monde se porte bien dans la richissime famille, ce n’est pas le surmenage qui le guette. Il peut donc se consacrer plutôt à enseigner le bon usage de sa langue au fils aîné du comte, le jeune Elek, et quand celui-ci est envoyé par son père poursuivre ses études à l’université de Göttingen, il l’accompagne tout naturellement pour lui servir de Mentor.

C’est dans la petite cité hanovrienne que se produit l’événement inattendu qui va faire de lui le véritable père fondateur de la finno-ougristique hongroise. Comme tous ses compatriotes, il a cru jusqu’ici que sa nation était issue des Huns et qu’elle n’était en somme que le troisième avatar d’un peuple mystérieux venu jadis des profondeurs du continent asiatique, apparu dans le bassin des Carpathes successivement sous le nom des Huns au Ve siècle, des Avars au VIeet des Magyars au IXe. C’est ce qu’en son temps l’on enseignait très officiellement dans les écoles. Pourquoi en douter, je vous le demande, puisqu’il n’y avait eu que ce fou de Sajnovics pour oser s’attaquer à un édifice aussi solidement installé, et que personne ne l’avait un instant pris au sérieux lorsqu’il avait eu l’audace de comparer la langue du peuple de saint Étienne et de Mathias Corvin à celle des misérables Lapons ? Au demeurant, il plaisait à Gyarmathi d’imaginer que sa langue pouvait avoir quelque parenté encore insoupçonnée avec des idiomes lointains aux noms magiques comme le chaldéen, le copte, le syriaque, par exemple ; et, prenant un beau jour ses désirs pour des réalités, il était allé jusqu’à écrire dans la préface de sa Grammaire raisonnée qu’il en était certainement ainsi.

Mais les « Lumières » qui désormais éclairent la pensée occidentale ont une conception moins romantique des choses. La science newtonienne, le raisonnement cartésien ne s’en laissent plus facilement conter. Quand le médecin transylvain arrive à Göttingen, nous sommes au temps où enseigne un professeur d’histoire féru de linguistique : August-Ludwig Schlözer. Il le rencontre, suit ses cours, lit ses livres, se lie d’amitié avec lui. Or, Schlözer lui explique comment les études approfondies qu’il a menées à Saint-Pétersbourg lui ont permis d’établir de façon incontestable la parenté du hongrois avec les langues d’origine finnoise.

Étonné et ravi à la fois par une découverte aussi inattendue, Gyarmathi veut en savoir davantage. Il se met en quête de tous les écrits qui ont été commis sur la question, et très vite sa religion est faite. Il ne fait bientôt plus de doute à ses yeux que sa langue ressortit au même système de pensée que l’estonien et les autres idiomes finnois. Il reconnaît de bonne grâce qu’il s’était fourvoyé, ou plus exactement qu’il avait été trompé par des récits légendaires devenus avec le temps vérité apparente. C’était donc Sajnovics qui avait eu raison.

Gyarmathi n’est pas homme à garder pour lui un secret de cette importance. Il entreprend de rédiger un livre qui démontrera irrécusablement l’existence de cette famille linguistique ignorée jusqu’alors. Et pour être bien certain d’être entendu par-delà les frontières, il le fait en latin, langue encore d’usage courant en ce temps-là dans toute l’Europe cultivée et qui – ne l’oublions pas – était aussi le truchement officiel en Hongrie. Ainsi naquit, comme par accident, cette « Affinitas » qui constitua une véritable révélation.

La page de titre de l’Affinitas

Son auteur aurait pu se contenter de rapprocher le hongrois du finnois de Finlande, comme Sajnovics l’avait fait avec le lapon. Pour éviter l’écueil auquel ce dernier s’était heurté et s’épargner les reproches qui lui avaient été faits, il décide d’étendre ses investigations à l’ensemble des langues d’origine ougrienne et finnoise, et même aux dialectes samoyèdes ainsi qu’au tchouvache qu’à l’époque beaucoup, depuis la parution en 1730 du livre de Strahlenberg, tiennent aussi pour une langue ouralienne. Il entreprend une correspondance avec l’académie suédoise, il se met en relation avec Henrik-Gabriel Porthan, et il recherche dans la bibliothèque de l’université de Göttingen tous les ouvrages en mesure de l’informer utilement. Il a à sa disposition les travaux de Ganander, Ihre, Lindahl, Oehrling, Vhael, Juslenius, qui lui facilitent singulièrement la tâche, travaux que ses compatriotes ont préféré traiter par le mépris et dont ils n’ont tenu aucun compte. Parce qu’ils mettaient en cause leurs habitudes, ils n’ont pas été loin de les considérer comme des billevesées.

Pour mieux appuyer ses dires, il consacre toute la deuxième partie de son livre, soit une cinquantaine de pages, à démontrer que la parenté du hongrois avec le finnois-Suomi n’est pas moins évidente avec l’estonien. Dans son « Affinitas linguae hungaricae cum esthonica » il reprend un à un les arguments énumérés dans la première partie, en s’inspirant de la grammaire et du dictionnaire des deux dialectes de Tallinn et de Tartu, publiés à Riga et Leipzig en 1780 par August-WilheIm Hupel sous le titre Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdialekte, den revalschen und den dörptschen, nebst einem vollständigen Wörter-buch. Il ne se contente pas de confronter un certain nombre de mots estoniens à leurs homologues hongrois, tels que kala (hgr : hal) « poisson », vesi (hgr : víz) « eau », kivi (hgr : kő) « pierre », käsi (hgr : kéz) « main », il fait intervenir tous les aspects de la grammaire. Il compare les quatorze cas de la déclinaison estonienne aux vingt-trois cas de la déclinaison hongroise et observe que « Evidens est, varias Ablativi modificationes non aliud esse quam Praepositionum (vel si malueris, suffixorum praepositionalium) conjunctionem cum ipso nominativo ». Ce qu’il appelle curieusement des « suffixes prépositionnels » sont les cas de la déclinaison qui correspondent en latin et dans les divers idiomes européens à des prépositions, comme par exemple (en respectant son orthographe) jummalaga, pour le hongrois istennel « avec Dieu ». Le partitif, d’emploi constant en estonien comme en finnois, comme par exemple dans palju raamatuid, finnois paljon kirjoja, « beaucoup de livres », est inconnu du hongrois : sok könyv. Dans l’une et l’autre langue il n’est pas fait mention du genre, ajoute-t-il, comme il est ordinaire dans l’ensemble de la famille ouralienne.

Du point de vue de la phonétique, il constate que l’harmonisation des voyelles, ou assimilation vocalique, de règle générale en finnois et en hongrois comme aussi en turc, a disparu de l’estonien. D’où l’opposition de l’estonien non harmonisé küla au finnois harmonisé kylä, tous deux ayant pourtant la même signification : « village ». Par contre, estonien et hongrois ont tous deux recours à la notion de quantité, exprimée par le doublement de la lettre dans le premier cas, comme en finnois (maailm, jää, kuu…) et par un accent aigu dans le second (világ, jég, hónap…).

Au sujet de la comparaison, il voit dans l’estonien suur, suremb, kõige suremb(selon l’orthographe de l’époque) un modèle analogue au hongrois nagy, nagyobb, legnagyobb : « grand, plus grand, le plus grand », et note qu’une phrase comme mo peigmees on kaks aastat norem minust correspond exactement à sa traduction hongroise Az én mátkám két eszendovel ifjabb nállamnál.

Passant au système de formation des verbes, il dresse un autre parallèle entre le verbe passif-factitif des deux langues, puisqu’il se forme à l’aide de l’infixe -t- dans l’une et l’autre. Par exemple immema, immetama « téter, faire téter », langema, langetama « tomber, faire tomber », ce qui correspond effectivement au hongrois vág, vágat « il coupe, il fait couper ».

À propos du verbe « être » à la troisième personne du présent de l’indicatif (on), il est d’usage général en estonien alors que son homologue hongrois (van) est très souvent sous-entendu. Dans les deux langues, il sert à exprimer le verbe « avoir » : au mul on de l’une correspond le nekem van de l’autre, ce qui somme toute signifie « à moi, ou sur moi, il est ». On a donc d’un côté mul on wiis wendaet de l’autre nekem van öt bátyám, « habeo quinque fratres ».

Curieusement, l’auteur n’insiste pas du tout sur la forme particulière du verbe négatif estonien, analogue à celle du verbe négatif finnois, mais inconnue du hongrois. Il se contente d’opposer sans commentaire ma ei räägi prantsuse keelt(comparable au finnois minä en puhu ranskan kieltä) au hongrois én nem beszélek franciául.

Comparant la manière de répondre à une question, il remarque que, comme le hongrois et plus encore le finnois, l’estonien a assez peu recours au jaa ou jahemprunté à l’allemand et lui préfère la reprise du verbe qui a servi à l’interrogation. Ainsi, à la question Kas sa käisid seäl ? il répond par käisin, forme de redoublement qui correspond parfaitement à la manière de parler des Hongrois, d’où la phrase suivante (dans l’orthographe de l’époque) : Valljon te voltálé ott ?, réponse : voltam, autrement dit : « Y étais-tu ? J’y étais ».

L’influence allemande est indéniable dès lors que l’on évoque la substitution en estonien de l’adjectif possessif antéposé au suffixe originel. Face au hongrois apám, au finnois isäni, l’estonien a mu isa, copie du mein Vater allemand.

Gyarmathi compare aussi le système des diminutifs, très courants dans la langue populaire de son temps. Ces diminutifs s’expriment par le suffixe -ke comme en hongrois, où toutefois du fait de l’assimilation vocalique on peut avoir aussi -ka et même plus rarement -ko.

Puis il s’étend sur les nombreuses postpositions utilisées dans les deux langues, dont certaines ont, à l’évidence, une étymologie commune, comme par exemple all (hongrois : alatt), « sous », ou eel (hongrois : elött), « devant ».

L’alternance consonantique avec un degré fort et un degré faible, générale en estonien comme en finnois (poeg-poja, correspondant au finnois poika-poja) est ignorée en hongrois.

La forme impersonnelle du verbe s’exprime en estonien par la troisième personne du singulier du temps passif, alors qu’en hongrois elle le fait par la troisième personne du pluriel du temps actif. Exemples : minnakse, tuntakse, « on va, on sait », à opposer au hongrois mennek, tudják. Il y a en estonien comme en hongrois des verbes composés dotés d’une particule séparable. « Verba composita, écrit-il, in constructione decomponuntur, seu resolvuntur, et membrum compositionis primum, a verbum avulsum in ultimum locum rejicitur. » D’où le parallèle entre l’estonien Minna ei tappa tedda ärra et le hongrois Én nem ütöm ötet agyon « Je ne le frappe pas mortellement, je ne le tue pas ».

Enfin, du fait de la suffixation généralisée qui caractérise à un même degré l’une et l’autre langues, l’ordre des mots y est souvent le même, quelque grandes que soient par ailleurs les différences de vocabulaire. Il cite ensuite à titre d’exemple quelques proverbes, dont on peut ici retenir les trois suivants :

![]() Kelle jalg latsutab, selle su, watsutab. Kinek liba dolgozik, annak szája jóllakik.

Kelle jalg latsutab, selle su, watsutab. Kinek liba dolgozik, annak szája jóllakik.

![]() Kes walletab, se warrastabka. Hol hazugság ott orozás.

Kes walletab, se warrastabka. Hol hazugság ott orozás.

![]() Kaks kowwa kiwivi te mitte häid jahhud, Két kova kövek nem örölnek hiv lisztet.

Kaks kowwa kiwivi te mitte häid jahhud, Két kova kövek nem örölnek hiv lisztet.

L’auteur compare plus loin le texte du Pater noster (ïssa meie, Miatyánk) et tire des mots ainsi que des expressions de l’ancien et du nouveau Testaments (Évangiles des saints Mathieu, Luc et Jean) d’après la Bible estonienne éditée à Halle en 1732.

Ainsi donc la typologie de ces deux langues est à la fois très semblable et très différente, ce qui ne doit pas nous surprendre puisque l’estonien appartient au groupe finnois alors que le hongrois relève du groupe ougrien et que les caractéristiques générales de ces deux groupes se distinguent sur des points essentiels. Il n’en demeure pas moins qu’il existe une « affinité » manifeste entre elles par certains de leurs aspects fondamentaux, à commencer par le mécanisme de l’agglutination, même si cette affinité n’apparaît pas toujours de façon immédiate aux yeux de quiconque n’est pas linguiste. Il faut, en effet, garder présents à l’esprit les siècles, ou plutôt les millénaires, au cours desquels chacune des langues parlées aujourd’hui a évolué de façon séparée et divergente, sous des influences distinctes, voire opposées.

S’il faut faire à Gyarmathi un reproche, c’est d’avoir parfois péché par excès de zèle. Il lui est arrivé, en effet, pour mieux confirmer sa démonstration, de forcer les choses et d’inventer des filiations erronées. Ainsi quand il croit pouvoir rapprocher le mot estonien keel (langue) du hongrois jel (signe) et par cet intermédiaire suspect du mot hongrois nyelv (langue), il tombe dans le même travers que bon nombre de ses compatriotes. Les tenants de l’origine extrême-orientale du magyar, irréductibles adversaires de la théorie finno-ougrienne, se complaisent dans les étymologies fantaisistes, les comparaisons scabreuses, les déductions acrobatiques. En réalité, jel est bien un vocable d’origine finno-ougrienne, mais il se rattache à l’estonien jälg et au finnois jälki qui signifient « trace », et non pas à keel (finnois : kieli). Ce sont là les défauts inhérents au défricheur, au pionnier. Ils ne retirent pas leur valeur aux efforts entrepris par celui qui les a menés. Gyarmathi était conscient du caractère expérimental en en quelque sorte provisoire de son oeuvre. Il y voyait « une tentative inachevée » (« temptamen aliquod imperfectum ») pour la simple raison qu’il ne lui fut jamais donné de se rendre en Estonie ni dans aucune région de la Russie habitée par des populations finnoises. Il n’avait pu élaborer sa démonstration qu’en s’appuyant sur des travaux antérieurs réalisés par des savants étrangers, au lieu d’apporter le fruit de ses propres observations. Mais son but était d’informer au plus vite l’opinion européenne en général, et celle de son pays en particulier, sur la découverte qu’il venait de faire. Il s’agissait à ses yeux de montrer par des arguments grammaticaux irréfutables qu’il était temps de rejeter les vieilles légendes orientales, hunniques ou scythes, héritées du Moyen Âge. Il voulait par là inviter ses compatriotes à ne plus se dire ni se sentir orphelins, alors que, par la langue sinon par la race, ils avaient des frères en Estonie, en Finlande et en différentes provinces de l’Empire russe. Il leur administrait bel et bien la preuve de cette surprenante parenté qui depuis la nuit des temps, par-delà les siècles et les milliers de lieues, reliait ces peuples entre eux à leur insu, et faisait d’eux sinon des frères du moins des cousins éloignés. Il fallait donc cesser de pleurer sur cette prétendue solitude qui, au dire des poètes, les accablait : les Hongrois n’étaient plus seuls au monde.

Malgré cela sa tentative connut à peu près le même sort que celle de Sajnovics. On ignora superbement en Hongrie comme en Transylvanie la vérité qu’il venait de faire éclater. On le conspua, on se moqua de son enthousiasme inconsidéré, on le tint pour un gentil maniaque. Ceux-là même qui étaient ses amis ne virent dans son entreprise qu’une manière de provocation, dépourvue par là même d’intérêt. Et on continua d’ignorer Finnois et Estoniens comme on l’avait toujours fait, et d’exalter le souvenir d’Attila et des Huns. C’est seulement beaucoup plus tard, trois quarts de siècle après la parution de l’ « Affinitas », que la réalité commencera d’être reconnue, et seulement par une fraction de l’opinion hongroise.

Un exemple célèbre donne l’idée du mur d’incompréhension auquel il se heurta. Rentré à Kolozsvár, il tenta vainement d’intéresser à sa thèse Alexandre Csoma de Kõrös, qui s’était mis en tête d’aller rechercher dans les steppes mongoles le berceau supposé de son peuple. Il le reçut, se lia d’amitié avec lui, le présenta à ses amis, lui apporta son aide, lui fît lire son livre, intervint en sa faveur, et s’efforça de le convaincre d’aller d’abord en Estonie et en Finlande avant de se lancer dans sa folle aventure. Mais Csoma de Kõrös croyait à l’origine hunnique des Magyars comme on croit en Dieu. Toute la science de Gyarmathi ne fut pas assez forte pour le détourner de sa chimère. À ses yeux, si Estoniens et Finnois étaient les parents des Hongrois, c’est qu’ils descendaient, eux aussi, des Huns.